世界の魔境を探検する六尺ゆたかな巨躯のコスモポリタン・人見十吉をフィーチャーした十九の短篇を収録。彼の行くところ行くところエキゾティックな女性がいて、たいてい相思相愛の仲になるモテモテぶりは完全に日本男児の枠からはみ出ている。情熱的で正義の信念を持ってはいるけれど完全無欠なヒーローでは決してなく、時にはやむなく悪事に加担したり、囚われの身にもなってしまう主人公のビターな描かれ方にはオトナのフェロモンが漂う。

本書はそれぞれの短篇が初出誌へ発表された年月順に収録されているので、以下その順番に沿いながら各エピソードに対し簡単にコメントしてゆく。人見十吉のバックボーンにはよくわかっていない部分が多く、どちらかというと〈ストーリーの見どころ〉や〈魔境・ヒロインについての一言紹介〉よりも、シリーズとして見た人見十吉の周辺情報に重きを置いている。すべて一話完結型。

「エル・ドラドオ」

南米ヴェネズエラ/ギアナ高原の一角にあるという黄金郷。その黄金郷へ人間が足を踏み入れるのを許さぬかのような、〝神に見離された沼〟と呼ばれる魔の地に人見はアタックする。第一作登場時における彼はバミューダ島沖の深海にいる嘴のある鰻を探索するため、W・ビーブ博士の助手を勤めていた模様。

「美しき獣」

秘境案内人ミハエル・ゴンチャロフに連れられ、南洋ワウ渓谷の金鉱脈へ向かっていた人見は颱風に遭遇しパプア島に不時着。其処で彼らは水陸両棲の習性を持つ、光を放つ肺魚(デプノイ)の一群を発見する。かつて人見は濠州の奥地を探検した際、餓死の危機を肺魚に救ってもらっているらしい。本作にて初めて登場するザウエルという、金剛石よりもはるかに価値がある超宝石の名を覚えていてもらいたい。

「海蛇の島」

凶猛な殺人鬼アダフ・バリパラに弱みを握られた人見は奴隷同然の身となり、ハワイ/モアナ島で過酷な条件のもと海綿採集のために働かされている。人見が足を踏み入れる秘境は赤道方面が多いように思えるが、どうやら過去にはモスクワまで足を延ばした事もあるのがだんだん分ってくる。

「沈黙の復讐」

ダンドロ・ムニエ侯爵が支配している小島はマダガスカル南三哩の沖合いに位置すると文中にあるから、本作はアフリカ南東部が舞台だろうか。人見を愛する十八歳の処女メディアはペルシア人で、彼女の家族はわざわざこの島へ渡ってきたのである。メディアの父である教主ナクシ・ダシュットは島の海岸に漂着した人見を救ったが、その人見の口からダンドロ・ムニエ侯爵が鬼畜の殺人嗜好狂であると知らされる。

「美しき山猫」

大東亜戦争が起きていた頃、人見はキューバ沖合十浬にある沙漠性の孤島〔大山猫島〕に、キューバ国立地理学協会の庇護のもと住み着いていたと作者は語る。え?真珠湾攻撃を境にキューバは日本に宣戦布告したんじゃなかったっけ。さらに人見は恩師・南条泰三博士と共に往年ガラパゴス探検をしたとも回想。本作にて言及される〝悲しい戦争〟なるものが間違いなく第二次世界大戦を指しているのなら、人見の探検暦は1945年以前から始まっていたようだ。

「人魚」

本作の出来事よりも前に、ボルネオ島の有尾人/フィリピン島のイゴロット蕃族/北満奥地の二本角を生やした皮角病患者/頭部だけで生きている無胴体畸形胎児といった怪奇生物にめぐりあっている旨を語る人見。「美しき獣」に出てきたあのミハエル・ゴンチャロフが宝石商として再び登場。一年間五千ドルの契約で、彼は人見に濠州珊瑚海岸に真珠養殖の実地調査を依頼している。

「緑の蜘蛛」

人見は濠州珊瑚海岸の真珠養殖事業に失敗、巨額の負債を背負う羽目に。夜逃げ同様着の身着のままで某国密輸船の情けにすがってジャワまで逃げてきたというから、時間軸でも「人魚」より後の話か。

「爬虫類奇譚」

この一年というもの、ニューギニアの奥地で愛する女との永住を決意するも悪疫の流行から全民族が滅亡、その後埃及の木乃伊発掘人に身売りし、カイロに向かう途中では海賊船と出くわし、自分の命を保持するため悪事に加担さえしていた人見。彼はよくある綺麗事だけのヒーローではないのだ。人見が所有しているたったひとつの財宝、すなわち例の超宝石ザウエル再び。

「タヒチの情火」

人見は小間使いのマオリ娘テフラに、かつて彼がニース自然科学博物館にてモーチモア博士の助手として働いていた頃博士の秘書をしていたヴェミダの面影をダブらせる。情熱的なこの二人の女の間で揺れる人見。それにしても、なんでここまで彼は世界中の女にモテまくる?

「心臓花」

本書冒頭のエピソードに続き、またも軟体人間現る。香山滋の頭の中では、南米大陸の奥地には軟体人間が棲息していることになってるのかしらん。

「魔林の美女」

有尾人クーナン・バトウの生活を探るため、北ボルネオに滞在している人見。となると本作は「人魚」より前の出来事と推測できよう。

「不死の女王」

ジャワ先住民族バリアガ土人部落の民衆から紫真珠や樹脂などを搾り取る支配者オスカー・サンダースン。ここでまた会話の中にモスクワの宝石商ゴンチャロフの名前が出てくるので、本作は「美しき獣」と「人魚」の間のどこかに当てはまる冒険譚となる。サンダースンの素性をよく知らなかった人見は年一回奥地を探検する目的でジャワにやってくるのもあって、サンダースンとゴンチャロフの取引を仲介してしまっていた。

「シャト・エル・アラブ」

人類最古の文明は人見十吉シリーズの中でいくつ存在するのだろう?まあそれはさておき、メソポタミアの空白地帯/シャト・エル・アラブ大湿原地帯は人見が秘境探検史の最後の幾頁かを飾るため目指してきた場所だという。

「有翼人を尋ねて」

本作に登場する泉学士は人見十吉とは親友であり、火の山ラオエを拠点に化石発掘の仕事をしてきた。有翼人をめぐる者達の欲望を描きつつ、本作の中で人見は一度も姿を見せない。その演出のやり方がニクいね。

「熱沙の涯」

白人に対する黒人の根深い反感の中、人見はナイジェリア総督セシル・ケイリー卿に〝惨めな沙漠の中のトウム部落で数万のニグロ・ゲリラ部隊が何をしようとしているのか確かめる為、自分に行かせてほしい〟と申し出る。

「沙漠の魔術師」

秘境で出会った女に「ぼくの生まれた国、日本へ渡ろう!」と時々口説く人見。ここサハラでもそのセリフを言っているが、実際彼が日本に帰ろうとする描写は一度も出てこないのがお約束。

「ソロモンの秘宝」

旧オランダ植民政庁バリ支庁長ヴァン・カルボ・マンキャックは数年前、期限切れの旅券をうっかり行使してしまった人見がジャカルタで投獄された時には唯の牢番だった筈。なぜに彼はここまでのし上がったのか?捕えられた人見に課せられる野生の処刑が恐ろしい。

「マンドラカーリカ」

パキスタン・イスラム共和国での、水を使ったトリックの駆け引き。不老不死ネタは本シリーズの中で何度か扱われている。

「十万弗の魚料理」

シリーズ発表順どおりに作中の時間が進行しているかどうかはもっとしっかり検証する余地があるけれども、ここでの人見は三十路を迎えている。世界中を巡る秘境魔境探検を単身始めたのは十九歳。これをシリーズ短篇最終作と意識させる特別な演出は無い。

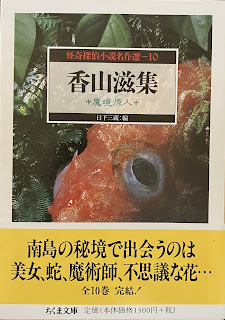

(銀) 香山滋は三一書房版全集にして全14巻+別巻1に収められるほど作品数がありながら、今世紀以降の彼の本のリリースはほぼ壊滅状態に等しい。三一書房版全集は嵩張るのでゆっくり自室で寝転がって読むのでさえ大変な上に、あの出版社は言葉狩りを前提で本を作っていたからテキストの信頼性も低い。

文庫でも単行本でもいい。香山こそ、言葉狩りの無い正確なテキストでコツコツ復刊してゆかなければならない作家なんだが。それにしても、この頃のちくま文庫は良かったなあ。最近は探偵小説に関係なく「買いたい」「読みたい」と思えるものが一向発売されなくて、書店に行ってもちくまのコーナーをじっくり眺める機会は大幅に減ってしまった。

■ ちくま文庫/怪奇探偵小説名作選 関連記事 ■