2015年9月27日 Amazonカスタマー・レビューへ投稿

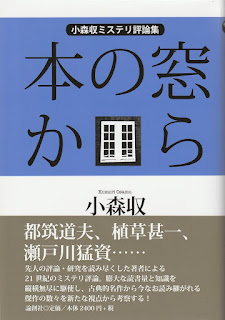

論創社

2015年9月発売

★★★ 論じられている小説の多くが私には新しすぎた

元は雑誌に連載されたもので、コラム一本の量が原稿用紙四百字詰め三枚弱程とかなり短いミステリ評論133本。基本的に広義なオールド・ミステリが素材だが、殆どが海外作品。他者がやらない手薄なところを守りたいらしく、スパイ小説やハードボイルドなどの数が目に付いた。ボーナス収録扱いの第六部は「恋愛小説」が対象。

小林信彦『地獄の読書録』のような濃いブック・ガイドよりもひとつひとつのコラムがライトな印象なので、このような束のある論創社のハードカバーより、文庫とか選書といったハンディな作りの本のほうが向いていたような気も。だが、それは著者の語り口が淡々としているから一見そう見えるのであって、看過できない鋭い批評が内包されている。

例えば横溝正史の『獄門島』について二本書かれており、ひとつはカーの某作トリック再利用の指摘。とかく正史はミステリ好きと呼べぬ、映像など副産物系の自称ファンが多いせいか、作品の問題点についての言及がなされず盲目的に褒められすぎだと思う。ド素人よりも著者のようなミステリに精通した人々がもっと正史作品について語るべきだ。また、高木彬光など日本の本格に見られる「作者と読者の対決に比重を置きすぎるあまり、なにゆえ解決に至ったかの論理描写が抜け落ちてはいないか?」という問題の提起も頷ける。

もうひとつの『獄門島』コラムでは、現行の角川文庫の文字遣いは1973年旧版のテキストと突き合わせると全面改訂といっていい程の改悪だと指摘している。偽善の皮を被ったテキスト改変や言葉狩りこそ作家の表現の自由に反する行為。だいぶ前から一部の有識者が警鐘を鳴らしてきたのに、大手出版社の言葉狩りは一向に止まない。この事には私も過去のレビューで度々噛付いてきたし、今後も続けるつもり。

小森収の姿勢には好感が持てるのだけど、取り上げている素材はオールド・ミステリというにはいかんせん時代が近いものが多く、自分の嗜好とはあまり合わなかったのが残念。ただ、それは言うまでもなくこの本を取り上げた私が悪いのであって著者の非ではない。炙り出している問題が適切なだけに、素材とする小説が(海外作も含めて)1950年代以前のものばかりだったら有難かった。ちなみに小森は1958年生まれ。

(銀) 岡嶋二人、村上春樹、ジェームズ・M・ケイン、フレデリック・フォーサイス・・・。こういった作家達は昔から私の興味の対象ではないし、これから先もきっと変わらないだろう。いくら著者が具眼の士で欠点が特別無くとも、自分の読まない作家がこれだけ多いと、褒める事貶す事どっちもしづらい。日々読み耽っているぶんだけ物申すべき事も多い作家や作品ならまだしも、自分の嗜好に合わないものをAmazonのレビューしかり個人のBlogしかり、世間の目に触れるような場所で「ああだこうだ」言う行為はmeanless。